Le contexte global des incertitudes

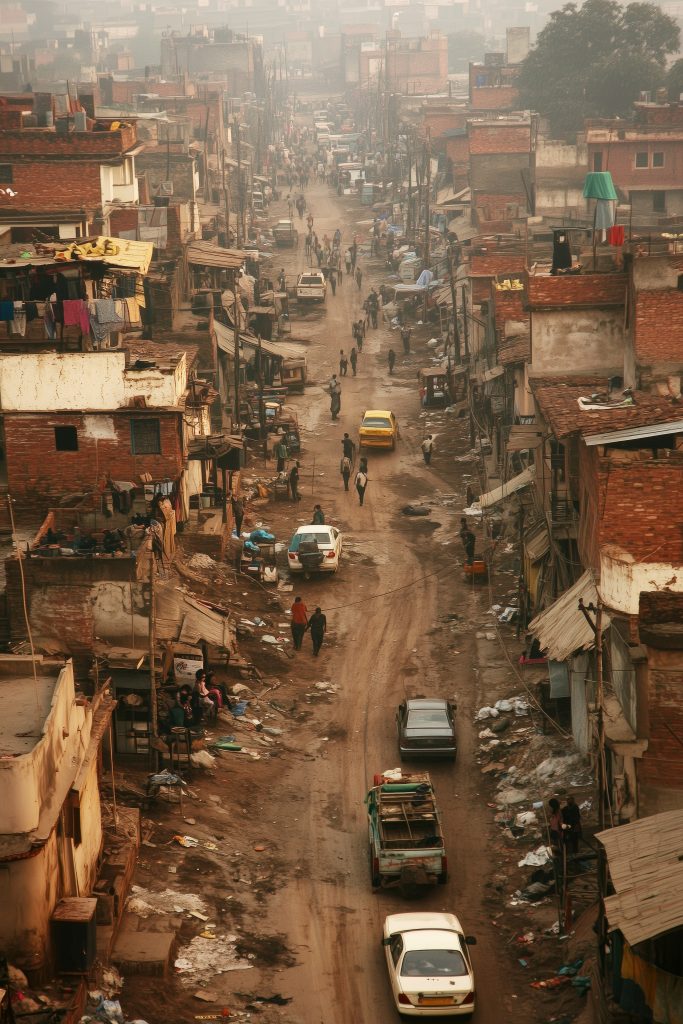

Le XXIe siècle s’est ouvert sur une succession de bouleversements majeurs. Les crises sanitaires, l’effondrement écologique, les tensions géopolitiques, les mutations économiques, les migrations massives, les guerres de l’information, la montée des extrémismes : autant de signes d’un monde en total déséquilibre, où l’incertitude évolue pour s’imposer en condition permanente de l’existence aussi bien individuelle que collective. Dans ce contexte de vulnérabilité générale et généralisée, la communication n’apparaît plus comme un simple instrument fonctionnel de transmission de messages, mais comme un acte fondamental de construction de l’identité et du lien social, un enjeu stratégique de pouvoir et d’influence, mais aussi une dimension structurante de la vie démocratique et institutionnelle.

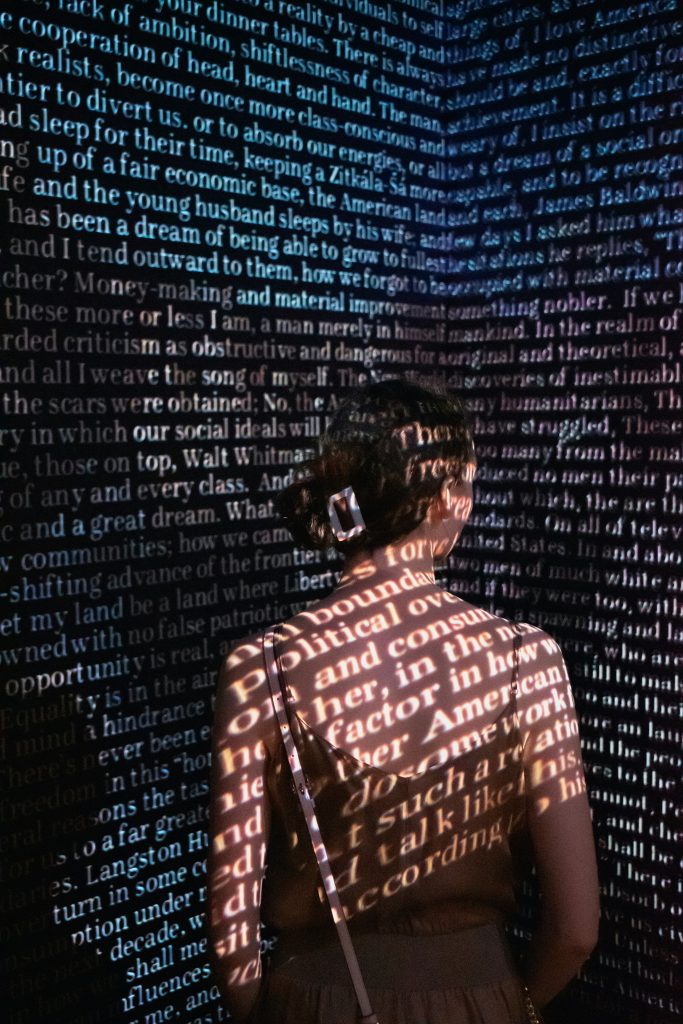

L’incertitude ne scrute pas seulement les faits ou les événements, mais affecte aussi nos manières de les percevoir, d’en parler, de les interpréter et d’agir en conséquence. Dans un monde saturé de discours, la crise est aussi une crise de la signification et de la portée des sens. C’est pourquoi repenser la communication, aujourd’hui, ne peut se faire sans une interrogation sur les cadres cognitifs, les langages, les dispositifs et les médiations qui organisent notre rapport à la réalité.

Acteurs et recomposition des pouvoirs communicationnels

L’un des traits dominants de cette époque est la décentralisation des voix. Là où les pouvoirs traditionnels, aussi bien politiques, médiatiques que scientifiques, occupaient jadis une position de monopole sur la parole publique, les technologies numériques ont redistribué totalement les rôles : Tout individu peut désormais produire, diffuser et relayer de l’information, ce qui redéfinit profondément les acteurs dans l’espace public.

Mais cette ouverture apparente n’assure ni l’égalité, ni la qualité, ni la véracité des échanges, et encore moins les données. Les inégalités d’accès, les bulles informationnelles, la manipulation algorithmique ou encore les stratégies d’influence numérique font émerger de nouvelles formes de domination symbolique. À côté des acteurs traditionnels, on voit apparaître une constellation d’acteurs émergents : influenceurs, collectifs activistes, trolls, intelligences artificielles génératives, chacun jouant un rôle ambivalent entre mobilisation et désinformation, innovation et instrumentalisation.

Repenser la communication, c’est donc aussi réinterroger les rapports de pouvoir, les légitimités, les nouvelles configurations d’autorité dans un monde où l’information circule vite, mais souvent au détriment de la compréhension et du dialogue.

Dynamiques, dispositifs et crises de sens

Les dynamiques communicationnelles actuelles sont profondément marquées par une accélération technique et cognitive. Nous sommes confrontés à une multiplication des canaux, des formats, des temporalités. La communication devient instantanée, fragmentée, visuelle, émotionnelle, interactive. Mais cette densité ne garantit pas une meilleure qualité des échanges. Au contraire, l’attention devient une ressource rare, la confusion règne sur les sources, les intentions et les cadres interprétatifs.

Dans les organisations, les institutions publiques, les médias ou l’enseignement, les logiques de communication stratégique ont envahi l’espace, parfois au détriment du sens et de la transparence. Trop souvent, la communication devient une façade, un instrument de gestion de l’image, un mécanisme de contrôle. Cela produit une perte de confiance généralisée, un scepticisme croissant des citoyens vis-à-vis des discours institutionnels, scientifiques ou politiques.

Dans ce contexte spécifique, repenser la communication implique de réhabiliter l’écoute, la lenteur, la complexité, la réflexivité. Cela suppose aussi de revisiter nos outils méthodologiques, nos grilles de lecture, nos pratiques professionnelles. La communication ne peut plus être seulement performative ; elle doit être responsable, inclusive, située et critique.

Vers une éthique de la communication à l’ère des technologies émergentes

L’intelligence artificielle, les agents conversationnels, les big data, la réalité augmentée ou les métavers viennent bouleverser nos conceptions mêmes du langage, de la narration, de la médiation. Ces technologies ne sont pas neutres : elles transforment les conditions de la parole, les filtres de visibilité, les circuits de la décision. Elles nous obligent à redéfinir les humanités de la communication.

Face à ces défis, la recherche en sciences de la communication a un rôle majeur à jouer. Non pas pour accompagner servilement l’innovation, mais pour interroger ses finalités, ses effets, ses dérives possibles. Repenser la communication, c’est aussi repolitiser la technologie, lui restituer son inscription sociale, culturelle, éthique.

Le CISC 2025 s’inscrit dans cette ambition. En réunissant des chercheurs, praticiens, étudiants et acteurs engagés, il offre un espace d’échange, de confrontation et de co-construction autour des enjeux majeurs de notre temps. Il invite à une réflexion collective, plurilingue et interdisciplinaire sur les conditions de possibilité d’une communication qui ne soit pas seulement efficace, mais porteuse de sens, de justice et de lien.